企業にとって「障害者雇用」は法律で定められた義務となっています。人事やコンプライアンス、D&I(ダイバーシティー&インクルージョン)などに関わっている方にとっては、業務の一環として関心の高いトピックです。

しかし、残念ながら直接かかわりのないビジネスパーソンにとってはあまり関心をもたれることがあまりありません。それは、障害者雇用は「法的義務」や「CSR」の一環として行うものであり、ネガティブに捉えられることが多いからです。

それでも障害者雇用を上手に取り組んでいる企業では、組織に必要な人材と捉え、組織の成長につなげているところが少なくありません。法令順守だけでなく、多様な人材を受け入れることで、新たな価値創出や組織の活性化、経営効率の向上につなげることができています。

私は、約20年障害者雇用に直接的、間接的に関わり、大企業から中小企業まで、いろいろな企業の取り組みを見てきました。その中で障害者も含めた人材をどのように組織の中で定義するのかがとても重要だと感じています。

本トピックでは、障害者雇用を組織づくりに活かす方法や事例などを多くの方に知っていただきたいと思っています。今回は第1回目ということで、障害者雇用の現状や課題とともに、障害者雇用を組織に活かす考え方についてお伝えしていきます。

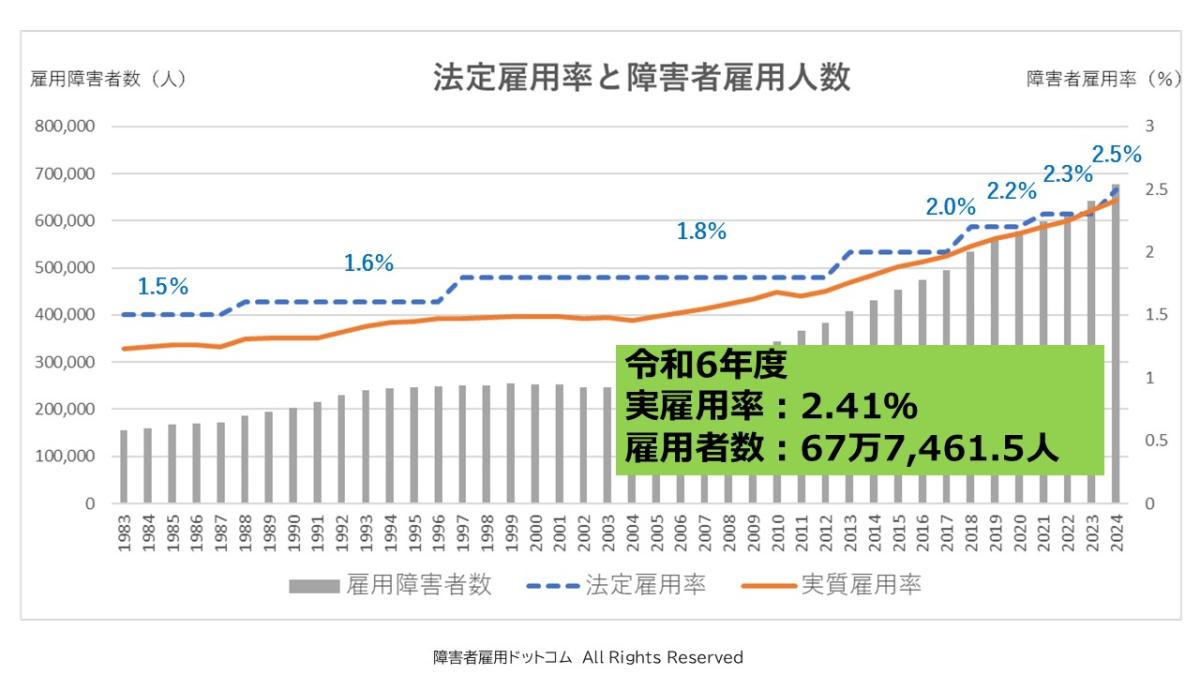

現在、日本の雇用障害者数は67万7,461.5人、昨年から比べると3万5,283.5人(対前年5.5%増)増加しており、21年連続で雇用者数は過去最高となっています。また、実雇用率は 2.41%となっています。

企業における障害者雇用は、障害者雇用促進法という法律で定められており、現在の企業に求められている割合は2.5%です。これは「法定雇用率」と呼ばれており、従業員40人に対して障害者を1人雇用することが求められています。

この法定雇用率は、雇用率に該当する企業が毎年6月1日現在の障害者雇用の状況をハローワークに報告することが義務付けられており、これがまとめられたものが厚生労働省から発表される流れになっています。法定雇用率が達成できていない企業には、障害者の不足1人につき、月額5万円が徴収されます(適用対象は、常用労働者100人超の企業)。

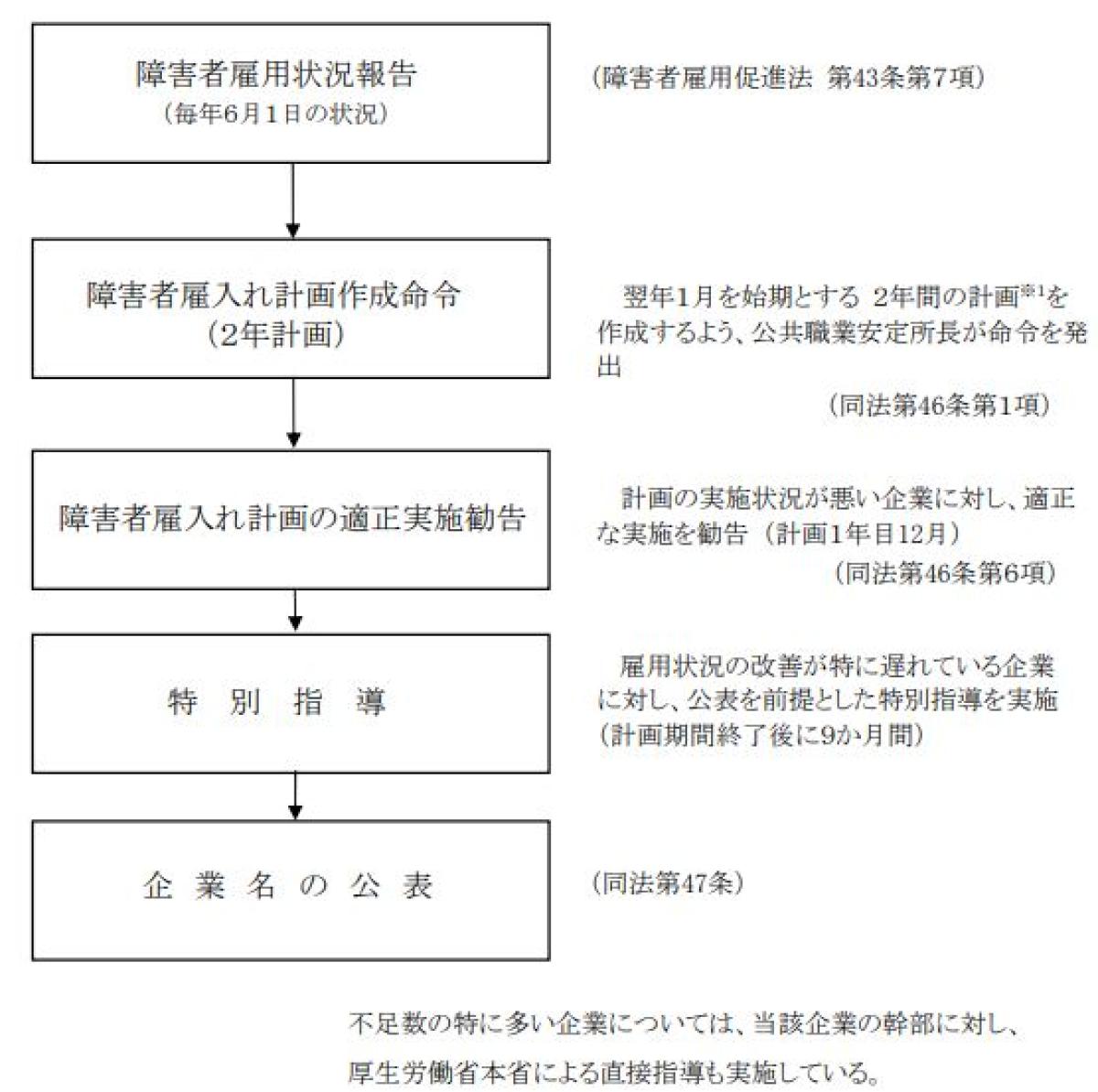

また、この法定雇用率が未達の人数が多い場合には「障害者雇入れ計画作成命令」が出され、2年間で障害者雇用を達成できるように指導されます。この計画書は、2年で障害者雇用を達成するための計画書であり、ちょうど事業計画書を作成するように、障害者雇用を達成するための時期や方法を記載していくものです。

雇用状況の改善が特に遅れている企業に対しては、企業名公表を前提とした特別指導が実施され、改善が見られない場合には実際に企業名が公表されています。直近3年の企業名公表は、令和5年度1社、令和4年度5社、令和3年度6社でした。

このような状況から障害者を「雇用しなければならない」と障害者雇用に取り組む企業が少なくありません。コンプライアンス遵守という面では評価できるものの、このような「義務」としての側面だけを捉えてしまうと、障害者雇用をコストとみなしたり、数字を追いかける雇用になりかねないところがあります。

実際に障害者雇用で悩んでいる企業は多く、その課題として挙げられるのは「障害者に任せる業務がない」「企業に余裕がない」「現場のマネジメントが不安」などです。しかし、障害者雇用は「雇用」であり、福祉や教育とは違うものです。このことが理解されていないと、障害者雇用は難しいという認識になりがちです。

一方で、障害者雇用に上手に取り組んでいる企業では、人的資本経営を体現していたり、障害者の得意分野を活かした業務の設計により効率化や生産性向上に寄与していることが見られています。また、障害者をチームに迎え入れることで、マネジメント力の強化や、チームのエンゲージメント向上が実現している例などもあります。

障害者雇用を戦略的に活用している企業では、障害者を「配慮」する存在ではなく、「組織の成長を促進する存在」として位置づけています。実際に障害者雇用において先進的な取り組みを行っている企業の一つのファーストリテイリングの事例を見ていきたいと思います。

ユニクロを展開する同社は、「1店舗1名以上」の障害者雇用を目指し、実際に多くの店舗で障害者を雇用しています。この取り組みは、単に法定雇用率を満たすためのものではなく、企業全体の業務効率や顧客サービスの向上を図る戦略的な施策として位置づけられています。

ファーストリテイリングは2023年度において4.89%(当時の法定雇用率2.3%)の障害者雇用率を達成しており、業界の中でも高い水準を誇っています。これは、企業が障害者雇用を単なる法的義務として捉えるのではなく、企業文化や業務効率の向上に寄与する重要な要素として位置づけていることを示しています。障害者雇用について柳井正氏は次のように語っています。

二◯◯一年に本格的にスタートするまで、ユニクロの障がい者雇用率は低いものでした。私自身、障がい者を雇用すると仕事の効率が下がって、何もいいことはないのではと思っていた。

しかしあるとき、沖縄のユニクロ店舗で障がい者のスタッフを雇うことになったら、これが非常にうまくいったんですね。従業員が障がいのあるスタッフを自主的にサポートするようになって、店舗全体のコミュニケーションにも波及するようになり、効率も上がっていった。

このようなケースがきっかけとなって、二〇〇一年からは一店舗一名以上の障がい者雇用を目標に掲げて取り組むようになりました。現在、法定雇用率が一・八%のところを、ユニクロは八・〇四%の雇用率になっています。

そして続く話の中では、障害者雇用を「特別扱いはしない。対等に働いてもらうことが大事」と話しています。

障がい者雇用をすすめていくうちに見えてきたのは、健常者と障がい者の境目や違いというのは、そんなにはっきりとしたものなのだろうかということなんです。みんな何かしら弱いところ、苦手なもの、できないことがありますから。

そういう意味では、障がい者雇用を特別なものと考えないほうがいいと思います。機能的なハンデを認めることは必要です。しかし特別扱いはしない。対等に働いてもらうことが大事なんです。ですから障がい者が働く場所や仕事の内容も、限定はしていません。

障がい者が店舗で働くことは、社会との接点を持つことに直結しています。社会との接点を持つことは、人に与えられた基本的な権利です。お互いに工夫しながら一緒に働く。社会とはそもそも、あらゆる人が分け隔てなく共存できるものではないでしょうか。

ファーストリテイリングでの障害者雇用の起点となった店舗では、聴覚障害者の方を雇用した結果、他の従業員がその人に協力し、気遣うことでチームワークが向上し、業務効率が改善されたことが報告されています。

障害者雇用は社会的責任を果たすだけでなく、組織の活性化や多様な人材を受け入れる社風の醸成に貢献しているとも言えるでしょう。

今回は組織に与える影響についてお伝えしましたが、業務の効率化や組織の新たな価値創造を促進する例もあります。これらについては、これからお伝えしていきたいと思います。

障害者雇用を「障害者を雇用すること」だけに注目するのは、組織にとって損失だと感じます。組織の活性化、人材育成、本業における社会課題の解決など、様々な視点から障害者雇用に取り組むことで、組織に貢献するものにすることができるのです。

そのために必要なのは、「障害者雇用を新たなコンテクストで捉え直す」ということです。雇用率のための雇用とするのか、組織に貢献する雇用とするのかは、障害者雇用をどのように位置づけるのかで取り組み方が大きく異なってきます。

本トピックでは、障害者雇用や多様な人材の活用に関する発信をしていきます。障害者雇用を「法的義務」としてのみ捉えるのではなく、組織の成長戦略として位置付ける企業が増えていくためのきっかけとしていただけると、とてもうれしいです。

引用:NewsPicks

連載:人生二毛作

映画の街 シカゴ!

まずはアメリカン・ダイナーから 今日は15時にマイアミに向けて飛ばね…

2025.11.21 UP

連載:人生二毛作

世界一周旅、出発の序章

さてさて、 世界一周と軽々言ったが通常の旅行とは違い事前の準備の多さ…

2025.11.14 UP

連載:Cマガジン主催セミナー

Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第3回】自分とクライアントのためのコーチング&フィジカルアセスメント 開催決定!

皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…

2025.09.20 UP

連載:麻痺と一緒に

定期観察 |連載第10回

先日、半年に一度の脳のMRI撮影に行ってきました。 毎…

2025.07.30 UP

連載:Cマガジン主催セミナー

Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第2回】自分とクライアントのためのコーチング&フィジカルアセスメント 開催決定!

皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…

2025.07.07 UP

連載:編集部インタビュー

“病気したから旅に行けるんですよ!” 右半身麻痺での世界一周旅行 直前インタビュー

一度は歩くことすらできなかった。そんな彼が今、飛行機に…

2025.07.02 UP

連載:人生二毛作

映画の街 シカゴ!

まずはアメリカン・ダイナーから 今日は15時にマイアミに向けて飛ばね…

2025.11.21 UP

連載:人生二毛作

世界一周旅、出発の序章

さてさて、 世界一周と軽々言ったが通常の旅行とは違い事前の準備の多さ…

2025.11.14 UP

連載:Cマガジン主催セミナー

Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第3回】自分とク…

皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…

2025.09.20 UP

連載:麻痺と一緒に

定期観察 |連載第10回

先日、半年に一度の脳のMRI撮影に行ってきました。 毎…

2025.07.30 UP

連載:Cマガジン主催セミナー

Cマガジンプレゼンツ!全6回シリーズ 【第2回】自分とク…

皆様、こんにちは!Cマガジン編集長の重國です! 202…

2025.07.07 UP

連載:編集部インタビュー

"病気したから旅に行けるんですよ!" 右半身麻痺での世界…

一度は歩くことすらできなかった。そんな彼が今、飛行機に…

2025.07.02 UP

CのMEMBERになると、

オンラインコミュニティでの

MEMBER同士のおしゃべりや

限定コラムやメルマガを

読むことができます。

MEMBER限定のイベントに

参加も可能です!